【インタビュー】これは、性別を変更したいと告げられた家族の物語。2年半の準備期間を経て完成した舞台「ここが海」に出演する橋本淳の矜持と舞台にかける強い思い。

2022年、第30回読売演劇大賞・演出家賞部門優秀賞、第26回鶴屋南北戯曲賞ノミネートと、数々の話題を集めた『もはやしずか』から 3年。再び、加藤拓也と橋本淳がタッグ組み完成した『ここが海』が2025年9月20日(土)~10月12日(日)、シアタートラムにて上演される。本作は、性別を変更したいと告げられた家族の物語。今回Lotusでは、主人公の岳人を演じる橋本淳にインタビューを敢行し、作品についてはもちろん、橋本淳という1人の俳優の矜持に迫った。ジェンダーという繊細なテーマを今このタイミングで舞台として世に出すことの意義とは、そしてこの舞台を鑑賞したのちにどのような感情を我々は抱くのか、橋本淳が紡ぎ出す言の葉からその答えを探そうと思う。

理解を分け合えるような作品になればいい

『ここが海』は2年半の準備期間を経て完成した作品とのこと。まずは、初めて脚本を読まれた時の感想をお聞かせください。

橋本 淳(以下、橋本):作・演出の加藤拓也さんとは何度もご一緒させていただいているんですが、また大きな題材を選んだなというのが率直な印象でした。しかも作品の中には三人の登場人物しか登場しないという部分も大変さにさらに乗っかる部分で。でも、読んでいくと女性から男性へ性別を変更する友理と、共に生きる岳人や真琴ら家族の、過ごす時間や関係性の変化の話なんだなと伝わってきて。共感する部分が多くあって、自分自身の人生に立ち返る瞬間も多くありました。

なるほど。

橋本:そこから推敲を重ねる過程で僕も立ち会ってブラッシュアップを重ねたんですが、その変わり方というか、彼の書く物語は時代をきちんと切り取っているという印象があるので、それを演劇として立ち上げていくというのは意義があることだなと感じました。

今作は性別を変更したいと告げられた家族の物語であり、ジェンダーという昨今の問題に切り込んだ作品です。この題材についてはどのような印象を持たれましたか?

橋本:映画などでジェンダーを題材とした映画をこれまでもみてきましたし、知り合いや友人にもトランスジェンダーの方やゲイの方もいますが、知識としては全くないに等しかったので、この題材を扱うことへの不安感はありました。今思えば、このテーマを十分知らないからこそ、不安だったと思うのですが。ただ、トランスジェンダーの方に対する理解の浸透や差別の解消には、まだ多くの課題が残されていますから、このテーマを扱っている段階で、覚悟を持って取り組まなければならないとも思っています。その上で今回LGBTQの研修や監修を行っている方に協力をしていただいて、脚本のブラッシュアップ段階から会議に入っていただくなど、僕自身もやりながら日々勉強している感覚です。LGBTQの方々やアライの方がインタビューを受けているサイトがあるんですが、そのサイトは勉強になりました(「LGBTER」 https://lgbter.jp/ )。セクシュアリティをどのように自認したのか、どうカミングアウトしたのかなど自身の経験を語られているのを読ませていただくと、遠い存在だったものがすごく自分近い位置に感じるようになりました。怖さはあるものの、今回挑むべきだなと感じましたね。

その怖さというのは?

橋本:トランスジェンダーの方に対するバックラッシュが世界各地で起きています。だからこそ、今この作品を出すことの影響や責任の大きさを想像して怖いなと感じていた。でも、必要な知識をきちんと学んだうえで作品に向き合い、登場人物を演じる過程で、その怖さは次第に薄らいでいく感覚がありました。今作を観る方のなかにも、ジェンダーに関するテーマをよく知らないからこそ向き合うことへの怖さを感じたことがある方もいるかもしれません。だからこそ、僕と同じような経験を観客の皆さんにもしていただけるように、作品づくりのスタンスをシフトすることができたのだと思います。

なるほど。ある種、大きな題材ではあるけどそんなに構えずというか。

橋本:僕も最初は同じように考えていました。だから構えずにこういった問題に向き合う姿勢というのが大事なんじゃないかな?と提起するというか、それはジェンダーについてだけではないんですが、知らないことは怖いことではなく、知らないからこそ学びながら向き合うことで自分の価値観がさらに広がるんじゃないかなと思うんです。向き合うということは価値観を広げるためのキッカケであり、ヒントだと思うので。固定概念を持つのではなく、フラットに、本作も理解を分け合える存在になれたらいいなと思っています。

観点を広げるだけで世界は変わっていきますもんね。

橋本:もちろん怖さがゼロになることはないんですけど、ゼロに近付いていっている気はするんです。他人事だったことが何度も脚本を読み、勉強することによって徐々に自分の物語のようになってくる。それって多くの人に感じていただけることだと思ったし、だからこそ演劇でやる意味があるし、どう人に影響を与えられるかという気持ちがあるので。

制作がスタートした2年半前と今ではジェンダーというテーマをめぐる状況や社会における位置づけも変化してきたと思います。法律や世の流れ、目まぐるしく変化する中でこのタイミングで作品として世に出すことの意義は先ほどおっしゃっていただいた、“理解を分け合える存在”になれたらというのが大きいですか?

橋本:本当に時代の変わり目であり、狭間であるという感覚があるんですよ。社会課題が100%解決することはなく、ジェンダーを取り巻く諸課題も、前進には時間がかかると思います。それでも、向き合う人が確実に増えている今、社会は着実に変わりつつあると感じています。この作品も、小さくともその変化のきっかけを生み出せることを願って、僕自身、今作に挑む意義を強く感じています。

複雑なものを単純化しないことで見えるもの

作・演出の加藤拓也さんとは何度もご一緒し、信頼を置いていると思いますが、彼の印象やそれこそ信頼している部分はどのあたりになりますか?

橋本:まず戯曲家として表面的に作品を利用しない。私利私欲で作品を利用しない点が彼の書く世界観で好きなところなんですよね。そして分かりやすくしない、観た人の数だけ感想がある作品を毎回生み出してくださるので、もちろん難しさはありますがやる意味をいつも持たせてくださるので、そこには信頼を置いていますし、僕の中で唯一無二の劇作家だなと感じています。しかも観点というか切り取り方がみんな通っているはずなのにあえてそこに目を向けないというか、今回だとカミングアウトを受けとる岳人の目線でこの物語を描くという視点は数多作品がある中で、なかなかなかった。そう言った視点で誠実にテーマ向き合って物語を書くという、着眼点に毎回驚かされます。矜持を持って書いている姿勢がすごく好きです。

そして、演出家としての彼はいろんな部分に忖度しないんですよね。流行やこう見られたいからとかではなく、分かりにくいものを分かりにくいまま、複雑なものを単純化しないようにディレクションをしてくる。例えば、今こうやって対談させていただいていますけど、いろんなことを考えながら会話をしますよね。彼はこのままを表現として乗っけてくれるディレクターなので、それは他にはなかなかいない。観る人によって違う物語に見えるように複雑さを求めてくるのでそこは彼の演出家として魅力。戯曲家としての彼と演出家としての彼は完全に線引きがされているし、リスペクトを持って毎現場いてくださるので、一役者として信頼しています。

複雑なものを単純化しないって今なかなかないと思うんですよね。いかに単純明快にして分かりやすく伝えるかがセオリーみたいな感覚もあるんですが、今お話を聞いて、加藤さんの考え方は素晴らしいと思いました。

橋本:今回の戯曲は、冒頭には加藤さんの思いが結構詰まっていると思っていて。ライターとしての矜持というのか、編集者から分かりやすく読みやすい分量で書いてくれと言われるんだけど、ライターとしてはそうすることで読む側のマインドをコントロールしているのではないかという危惧がある、そういう場面を会話の中で書かれているんですが、それってライターだけではなく、役者としても考えている部分なんです。分かりやすくすることで余波がある、もちろん間口は広がると思うけど、100人が観て90%が泣いたというのがよしとされる世界は今に始まったことではないですけど、表現者としてそこと戦わなければいけないんですよね。

表現者は常に戦っていると思います。

橋本:だって、普段生活をする上でやっていることなのに、なぜ分かりやすくしてしまうんだろうと、人の心なんて形容できないですし数値化できないもの。それをそのまま世に出すということは絶対に意義があることだと思う。でも、難しいんですよね(笑)。制作のことを考えると、複雑なものって嫌悪されがちなので。でもそれに立ち向かっていかないと意味がないなとすごく感じますね。

余白を持たせた、役作り

本作の題材は繊細と言われるもので、一般的には分かりにくいとされるものなのかもしれないですけど、個人的には家族の会話劇の側面がかなり強いものだと思ったんですね。生活をする上でいつもやっている“会話”というものがフックになっているからこそ、いろんな場面で共感する部分があった。その中で橋本さんは、性別を変更したいと告げられる主人公・岳人を演じられます。日常とリンクする部分が多い状況下である種、日常の中で誰もが経験するわけではない「パートナーからカミングアウトを受ける夫」を演じることに難しさを感じたり、そもそもどのように役を構築していかれたのでしょうか。

橋本:実際に僕はカミングアウト受けたことはないんですけど、今振り返るとあれはカミングアウトだったのかなということも実際にあります。だから、岳人を演じる上で特に分かりやすい準備はないんですけど、普段の演技を作る時とは違った作り方をしたいと思っているのは、自分の中で“決めない”ということですかね。稽古をしたり本番を重ねる中で、岳人と僕のシンクロ率が上がってくると、僕の中での気持ちの揺れが岳人の揺れにも繋がってくるので、生活のなかでジェンダーに関する話題にアンテナをたてるように意識して、向き合い考え続けて、日々の微妙な感情の変化も役に乗っけられたらいいなと思っていて。だから「こうだ」と思って演技するわけではなくて、僕自身を乗っけることで岳人と共存できれば今回の話は上手くいくのではないか、残りの2人のキャストと向き合った時、互いの機微をどう拾い上げていくのかというのが、今回の家族の話になっていくのかなと思っています。

なるほど。

橋本:会話としては、普通の会話。家族3人の会話ではあるんですが、すごく細いところで関係性が微妙に変化したり、それが秒単位で変わっていく話ではあると思うんです。言語化できない関係性というか、家族3人の明確にこうだとは言えない距離感が微妙なグラデーションを保ちつつ、アメーバのようにぬるぬる変わっていくのが今回の魅力なので。その1ピースが岳人なだけですから。

ある種、自然体の方がいいのかもしれない。

橋本:岳人は狼狽えたり、言葉を発しながら答えを探そうとする。相手の顔色を伺いながら、言葉を変えたり、「そうだよね?」と肯定を求めていく。だから彼はすごく不安の中にいるんだろうなと思うんです。それが次第に苛立ちになったり、自愛に繋がったり、そういう変化も今回の物語の魅力なのかなと思っていて。

戯曲を読ませていただいて、ものすごくその場面が想起されたんですよね。自分もきっとそういう態度になってしまうし、おっしゃる通り言葉を発しながら答えを探そうとする感じ。読んだだけで場面を想起させる、戯曲の妙というか。

橋本:あれは、加藤さんのやり口なんですよ。セリフを言いながら感情を変化させるというか、彼は句読点で区切らないから。言いながら感情が変わっていますということを戯曲で指示をしているので、感情の揺れは役者に任せるんですよ。加藤さんの中に正解はあるんでしょうけど、「その揺れもいいので、そういくのであればここを変えましょう」というタイプの演出家なので。一緒に作っていく稽古期間は毎回贅沢な時間だなと思いますね。今回はそれがより濃厚になるのではないかと思います。本当に1人のニュアンスの変わり方で派生の仕方も変わるので。どうなっていくのかなと、個人的にはすごく楽しみです。

ずっと心の中に一つ固結びされた結び目が残ったまま、3人が過ごしていく感じというか。取り繕って生活することなんてたくさんあるじゃないですか。その情景描写も見事だなと。

橋本:本当、たくさんありますよね。今回はそれがより濃いかもしれないです。大きい起伏はないはずなのに読んでいる側の感情の起伏は大きいんですよね。だから演者より観る側の方が疲れる作品になるかもしれないです。

性別変更の意志があることを告げる友理役には、黒木華さん。加藤さんと橋本さんが信頼を置くと資料の中にもありましたが、黒木さんの印象やどのあたりに信頼を置いているのかも教えていただけますか?

橋本:彼女とは複数回共演させていただいて、付き合いも長いんですけど毎回異なる顔というか、異なる役になっている彼女を見るんですよ。それが毎回楽しいですし、こちらにも影響を与えてくださるので、そこがすごく魅力。あんなにも活躍していて、いろいろな作品をやっているのに、ちゃんと匿名性があるというか。そこにちゃんと馴染める、稀有な存在だと思います。

素晴らしい俳優さんですよね。確かに匿名性という言葉に合点がいきます。

橋本:そうですよね。今回の戯曲を読んでいただいて、僕たちはこういう話を作りたいんだということも理解した上で、自分が背負わなければいけない責任感も踏まえた上で「YES」と言っていただけたので、その気概には感謝しますし、一緒に演っていて飽きることがない人。互いにコンセンサスを取らずとも板の上で彼女が何を考えているかが分かるという人はあまり近くにいないので、そういった意味では一緒にやれて光栄な方ですね。

綿毛のように届き、芽吹いてほしい

改めて、『ここが海』がどのように広がっていけばいいと考えていますか?

橋本:いちばんの理想は、自分のそれぞれの生活に考えるとか、思考をめぐらすとか、誰かと語るとか、そういう時間に繋がるのが理想かなと思います。自分自身の意識が少しでも変わればいいなと思いますね。演劇でやる意味というのは、今回はキャパ的にも200人弱の席数で1回1回少ないんですけど、少ない人数に与える影響って大きいと思うんですよ、その中で演劇は事件であるし共有物であると思うので、そういった利点を活かして観た方に大きな影響を与えたいなと思います。

すごく楽しみな舞台だと思います。ここで恒例の質問させていただきたいのですが、媒体名である、Lotusは直訳すると花の蓮という意味になります。本作を花や植物に例えるならどんなイメージになりますか?

橋本:難しいですよね(笑)。お花を知らない僕のような単純な人間が思いついたのは、“タンポポ”。本当に道端に生えている、みんなが通り過ぎている道に咲いているような花のような物語だと思うので。それが綿毛のようにいろんな場所に届いて、芽吹いていければいいのかなと。僕らがきっと綿毛を吹く風のような立ち位置として、表現者であればいいのかなと思っているので、観てもらって感じた感想全てが正解だと思います。

そういった意味で純粋に楽しんでいただきたいですし、多分見る前に僕らのホームページの方で対談記事もあるので、それを開幕前に読んでいただくのがこの物語に入りやすい入り口なのかなと思っています。ある程度、最低限の知識はそこにきっとありますし、僕らの向かう姿勢も文章としてまとめてくださってるので、知識がないという方も読んでいただければ、物語の機微を落とさず演劇を楽しんでいただけるのかなと思います。

ありがとうございます。では、最後に改めて、上演を心待ちにする方へメッセージをお願いします。

橋本:この作品は、家族の対話や変化の話で、壁や障害があるなかで必死に生きようとしている人たちの話です。

多くの人にとって変化のきっかけを生み出すきっかけとなる物語になるんじゃないかなと。そうなるように僕らも稽古して必死に真摯に臨もうとしているので、ぜひ楽しみにしていただいて、心の向くまま、鑑賞していただければいいかなと思っています。

TEXT 笹谷淳介

PHOTO Kei Sakuhara

読者プレゼント応募方法

\橋本淳のサイン入りチェキを抽選でプレゼント!/

①Lotusの公式X(@lotus_magic_d)をフォロー

②Xで上のアカウントからポストされる対象ポストをリポスト

【応募締め切り】

締め切り:9月12日(金)23時59分

たくさんのご応募お待ちしております!

柴咲コウが代表を務めるレトロワグラース主催、音楽と自然が調和する「サステナビューティーフェス」を5月23日(土)・24日(日)に河口湖ステラシアターで開催決定!

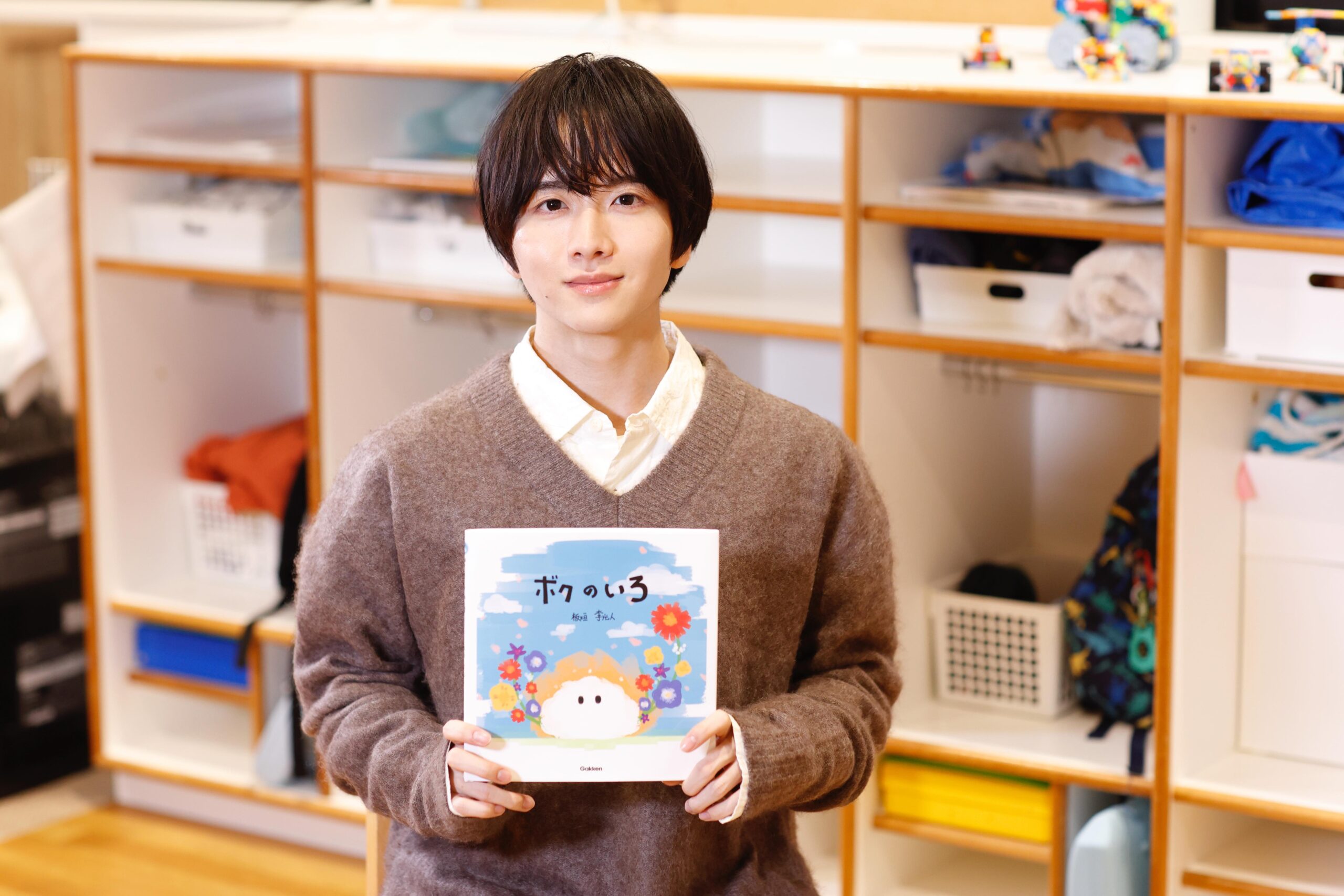

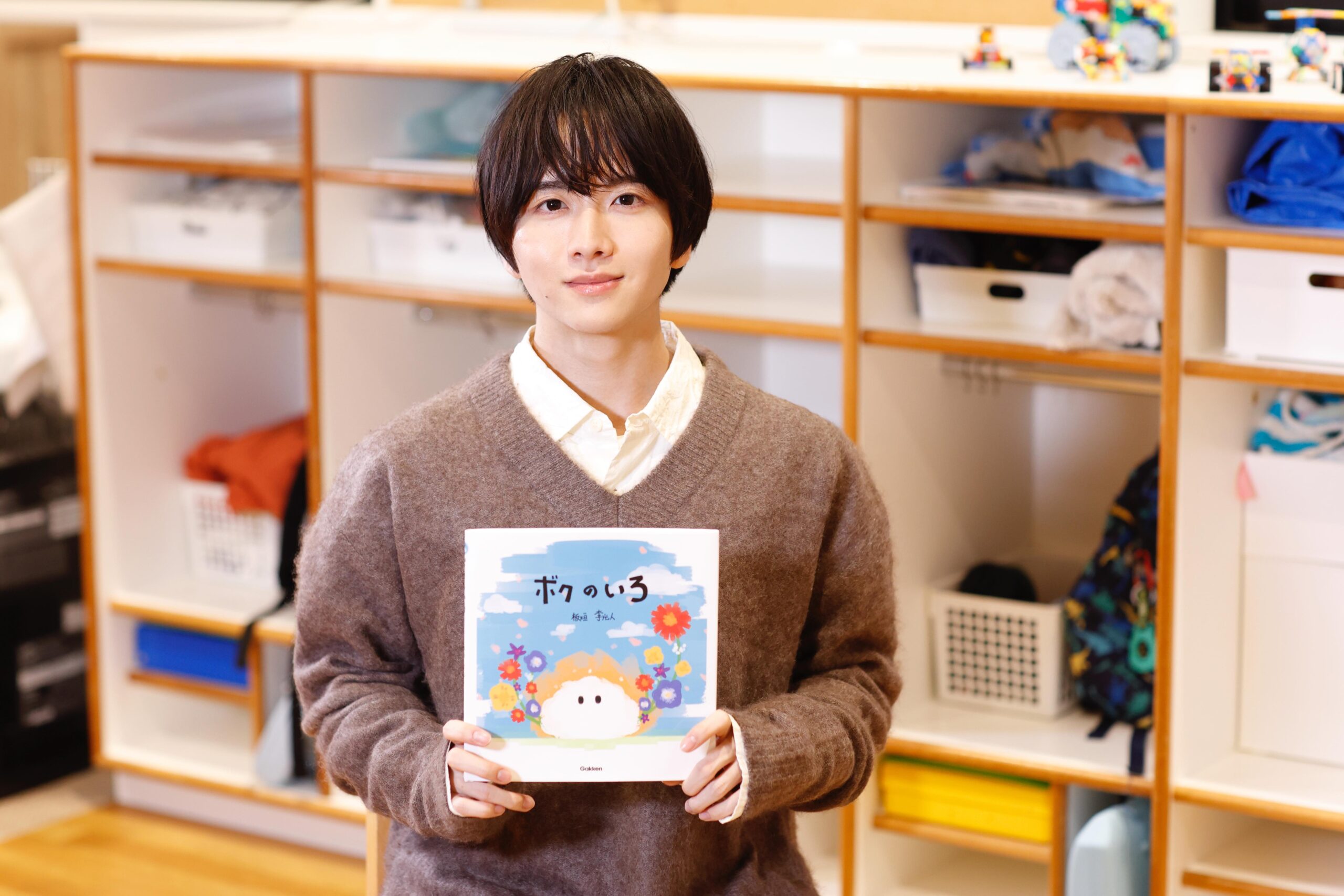

【イベントレポート】俳優・板垣李光人が保育園へ読み聞かせに訪問。自身作の絵本「ボクのいろ」100冊を寄贈

イ・チェミン、東京・NHKホールにて「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TOKYO」を開催

俳優 荒牧慶彦の誕生日を祝う「まきまつりvol.6 ~荒牧慶彦バースデーイベント2026~」開催決定!ファンクラブ先行受付中!

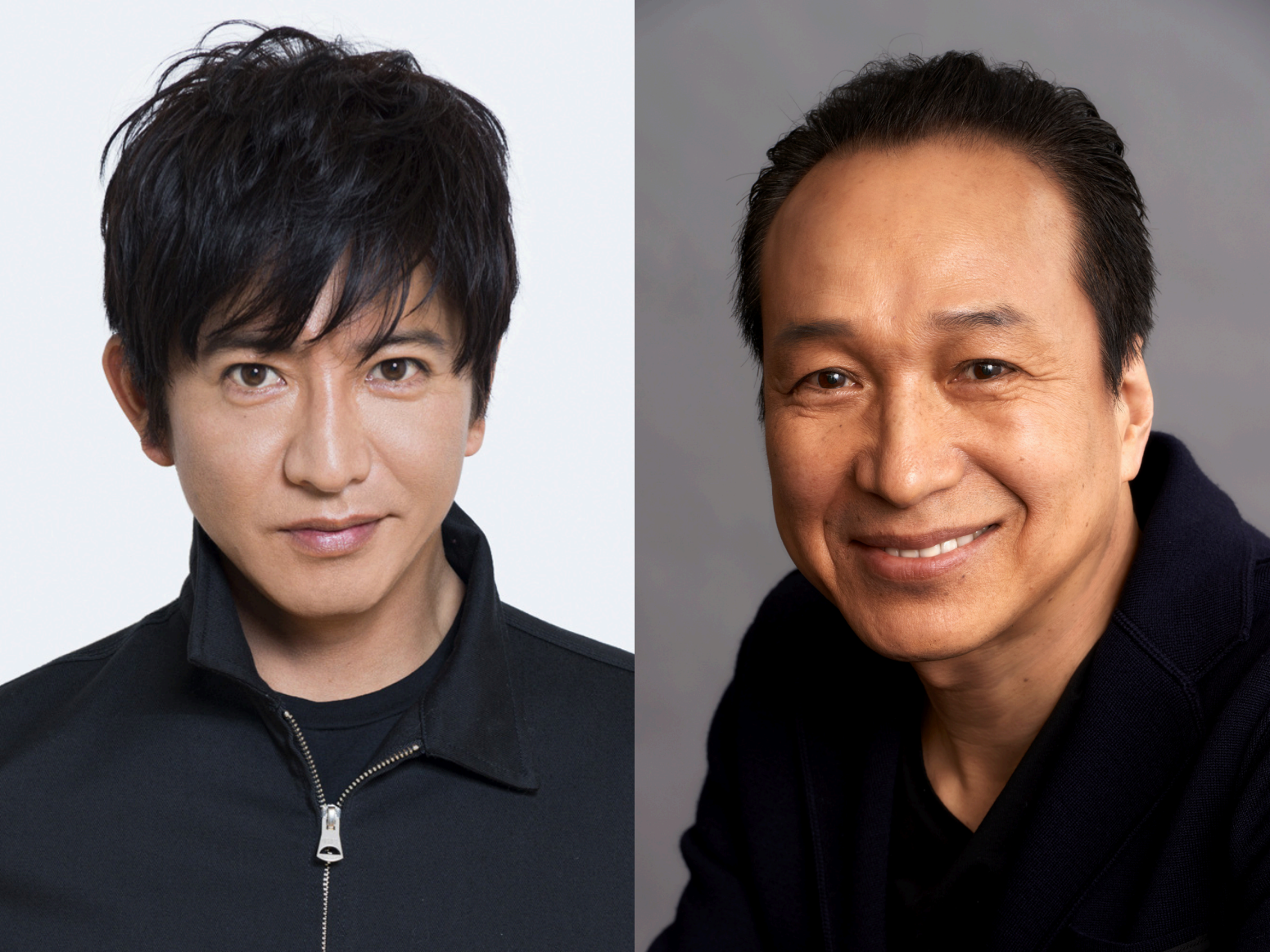

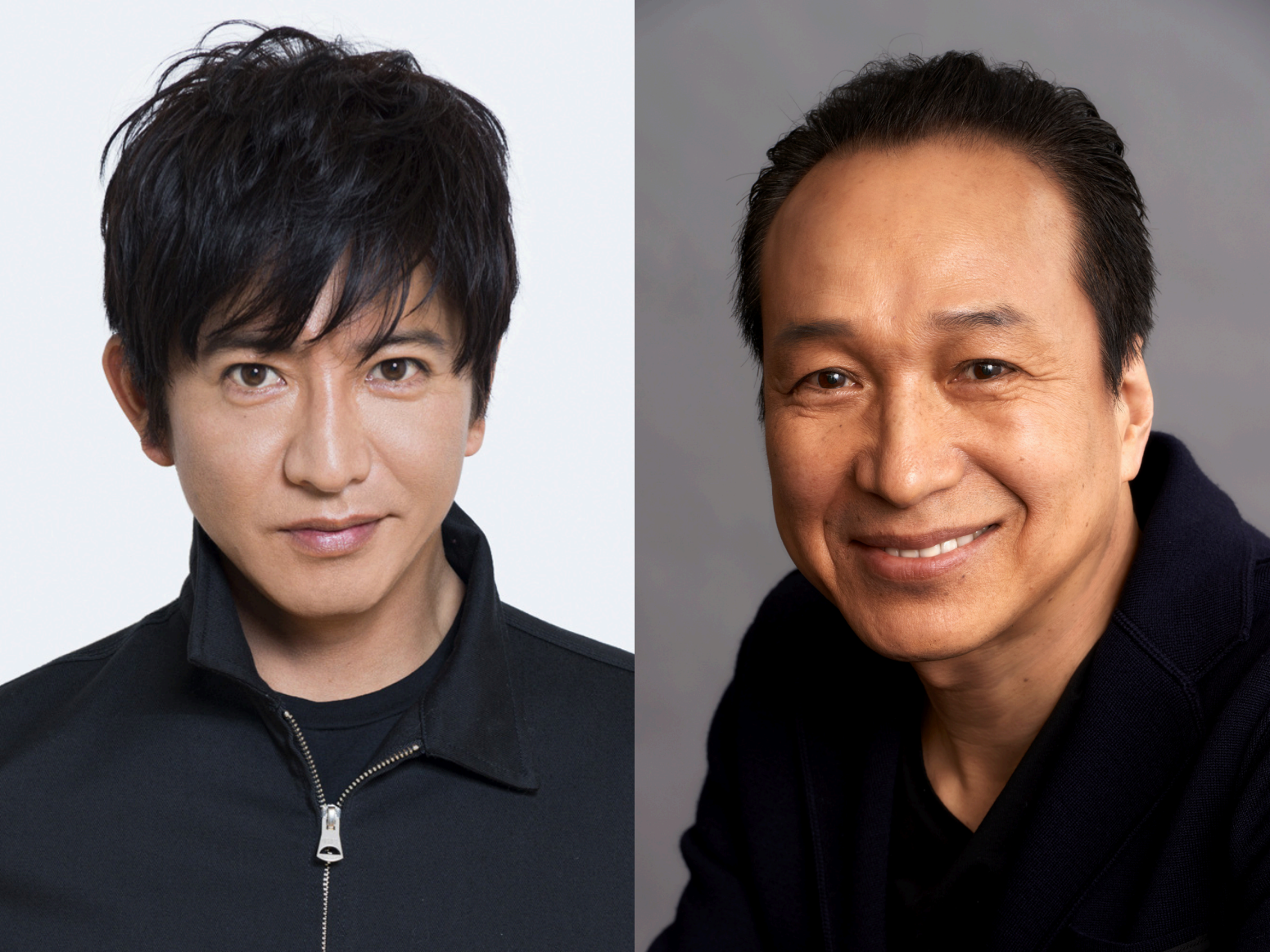

「木村拓哉 Flow」に俳優・小日向文世がゲストで登場!

X (Twitter)

“クリエイターの言葉を伝える”エンタメ総合メディア「Lotus」始動!アーティストやクリエイターが放つ純粋な言葉の魔法をお届けします。

— Lotus編集部 (@lotus_magic_d) April 1, 2024

ここだけでしか見れない独占インタビューやオリジナル記事も続々登場!

▼https://t.co/PrO5UQxDrF #Lotus

【ライブレポート】NOAが魅せたアーティストとして矜持。「NOA HALL TOUR 2026 “REFLECTiON”」で体現した、彼が思う未来の形。

柴咲コウが代表を務めるレトロワグラース主催、音楽と自然が調和する「サステナビューティーフェス」を5月23日(土)・24日(日)に河口湖ステラシアターで開催決定!

【イベントレポート】俳優・板垣李光人が保育園へ読み聞かせに訪問。自身作の絵本「ボクのいろ」100冊を寄贈

イ・チェミン、東京・NHKホールにて「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TOKYO」を開催

俳優 荒牧慶彦の誕生日を祝う「まきまつりvol.6 ~荒牧慶彦バースデーイベント2026~」開催決定!ファンクラブ先行受付中!